2022年 新那珂川大橋の主塔

|

千波湖から桜川を通して新那珂川大橋の主塔を見る

千波湖の西岸(黄門様の像がある所)から東の方向を見ると、桜川の谷間(?)を通して塔のようなものが見えました。  |

今日の日の出、日の入り

計算結果には四捨五入などのために1分程度の誤差があります。 |

|

千波湖から桜川を通して新那珂川大橋の主塔を見る

千波湖の西岸(黄門様の像がある所)から東の方向を見ると、桜川の谷間(?)を通して塔のようなものが見えました。  |

|

旧志免鉱業所竪坑跡の向こうに沈む夕日。

朝日を撮ろうとすると、背景は山で日が昇らない(^^;; |

|

ランドマークタワーにかかる朝日。   Nikon P300

三ツ沢公園の駐車場P2から |

|

江の島展望灯台から上る朝日。計算どおり。      Canon EOS Kiss Digital X + SIGMA 150-500mm 年賀状(2012年)はこの中から選ぶ予定 |

|

初日の出の写真を撮るために、元日の日の出の時刻を調べ、ついでに、一年分の日の出、南中時刻、日の入りの時刻を調べました。

季節によって、日の出、日の入りの時刻が変わるのは当然として、南中の時刻まで早くなったり、遅くなったりしています。

まず、5/15の正午には ○ の位置に太陽があるはずですが、軌道が斜めになっているため、実際の太陽の位置は ● になります。北半球の日本で見ると、ちょっと右側にズレて見えます。 |

||

円軌道の場合 |

楕円軌道の場合 |

|

|

以上のグラフは、地球軌道の離心率、周期、地軸の傾き角などから計算で求めた軌跡です。 |

|

|

|

日の出の時刻 |

||

|

日の出の時刻は、春分の日や秋分の日ならば、南中時刻の6時間前になります。

昇る角度は観測点の緯度によって変わります。

方角は春分の日、秋分の日には真東ですが、夏ならば北の方から、冬ならば南の方から出てきますので、その分、時間の補正をします。 |

地平大気差で補正

|

|

|

詳しくは ⇒ 国立天文台 こよみの計算 へ | ||

|

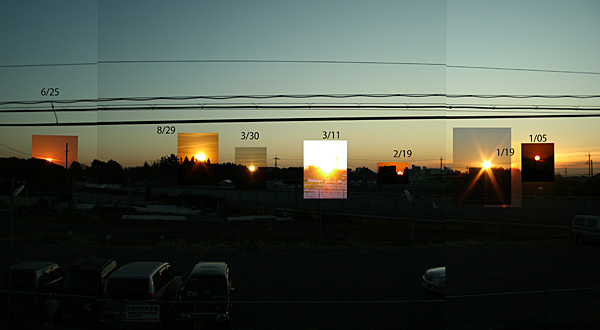

神奈川県某所での日の出の方向の変化(2/19は2009年、その他は2010年)。

夏至(6/21)は梅雨のまっただ中で、写真が撮れるとは思っていませんでした。しかも、日の出の時刻は4:26。 |